2025ǯ10��27���ʷ��

No.703

����������������ˡ��������긦����š���Φ���������Ա俭�ײ踽��Ĵ�����»ܤ��졢��������⻲�ä��Ƥ��ޤ��������Ա俭�ײ�ˤĤ��Ƥϡ����ڸ��̾ʤ�Ŵƻ��͢������������롼�Ȥ����̥롼�Ȥ���Ƥ��Ƥ��ޤ��������Ĵ���ϡ�������Ʊ����ȡ��ޤ��ɤ���Υ롼�ȰƤˤⶦ�̤ε滳��ξ����ͽ�������������Х��Ǹ��Ʋ�ꡢ��ʥ��ݥåȤǡ�����������������ʤɤ�Ĵ�����褦�Ȥ�����ΤǤ�����ϡ����̰Ƥε��Ա�ͽ���Ϥȸ����Ƥ��롢�����Ա��ն�ΰ��������ꤵ��ޤ�����

���������ۤλ��������˸����������ˡ��䤫�����դ��Ƥ�����ʬ�ʲ����Ҳ𤷤ޤ���

����������������������������������

���Ա�Ȭ����ն�ξ����ˤĤ��ơ������� ����������25/10/26������失��

��ʳ����ȴ�ñ�ʥ����ȤǤ����������������ȥ�����˲վ�ˤ��ޤ���

�����ܤ���Ĵ�٤�;͵���ʤ���ñ�ʤ뵭�������Ǥ�����1950ǯ��ϡ����ζ�Ŵ�������ϡ������šפȸƤФ졢��ͤǤϤʤ���Ȭ���̤��������ʬ����Ƨ�ڤǤ����������Ծӡ��Ǥ��������ߤΡ������ʤäƤ���ƻϩ���쳤ƻ��������¦�α���ϩ�ն�Ǥϡ������̡ס�Ȭ����������ϩ�̡סˤ⡢�Τ��쳤ƻ�����Υ����ɤ�ʤ������줾�����̤ǹԤ��ߤޤ�ˤʤäƤ����ȵ������Ƥ��ޤ���

�������θ塢��Ŵ�ˤʤꡢ��ͤˤ�ʤ�ޤ��������������̤�1964ǯ���ä����Ȥϡ��褯�Ф��Ƥ��ޤ�������ޤǤ�Ȭ������Ԥ������ݤǤ���������������Ȭ���¦��ʱؤ���¦��ʬ�ǤϤʤ����̤ä����Ȥ⤢�ꡢ���θ塢�����˱ؤ餷���ʤäƤ��ä��Ȥ����褦�ʷв����ޤ���25ǯ�����ˤϡ�Ȭ���̤��ϲ���־�Ȥ�Ȭ���̤�ޤ�����Į�̡ʸ��ߤαؼ�ͳ��ϩ�ΰ��֤Ǥ��˲���Φ�����������������ʷײ褬�ФƤ�Ω���ä������ξ���Ȥ���ȿ�Ф��Ƥ���ޤ����ˤ��Ƥ��ޤ����������Τ褦���ͻҤˤʤä��Τϡ�����20ǯ�ۤɤΤ��Ȥǡ�������Ź�Ϥ����Ƕ�Ǥ���

�������Ҥ��̤ꡢ��¦�������̤꤬���쳤ƻ���������ɤˡ�ƻ�ʤ�ˡ���¦�Ǥ�����ϩ�̤�ˤʤ�ޤ����Ȥ�����ꡢ���Τ��ι���ƻ����¦�κ٤���ŷ����㤤�����ɤȤ������ޥ�ݤ��������Ρʺ��������ϩ�̤�Ǥ�������餬��Ȭ���̤�Ρ���Ŵ�ȿ��������Ťʤ������ǹ�ή��������Ϥ��äȱ�����ޤǹ�������ϩ�̤�Ȥʤ�ޤ������֤�30ǯ�ۤ����˰�������鸽�Ԥس�������ޤ��������礭�ʽ�̱��ư�Τ��ä��Ȥ����Ǥ��������������̤�ϡ�Ȭ��Ǹ����С���������ϩȬ������������ؿ����������ǿ�������̤˲��ڤꡢ��Ŵ������ն����ϡ�������ϩ����¦���̤�ƻ�ȤʤäƤ��ޤ���ƻ�β��Ͽ�ϩ�ǡ�����϶�Ŵ��Ļ�������ն�ǡ���Ȥʤä���ɽ�˽ФƤ��ޤ���

������ƶ���̤�ϡ������α���ϩ�̤�Ǥϡ������ˡ֥ϥȥ�ס�����ˤϲ�������ꡢ������¦����ϩ�κݤˤϡ����˥ϥ����������¦�ˤϥ����ѥ��ץ饶������ޤ����ϥ����������¦��Ŵƻ���Ϥλ���������ϩ�Ƥˡ���¤�ι�ϫ��̳�꤬���ΤϤ���ޤ���������Ȭ���̤�Ǥϡ�������ȿ��ߤ䤳�ۥƥ�Ȥδ֤��̤äƤ��ޤ��������ˤ���餷��ȯ�ۤǤ�����������Ļ����İ��ϡ����������Ǥ��ڤ�ˤʤäƤ��ޤ��������Ĥơ�������ƶ���̤�����̴��̡��쳤ƻ����������ƻ��ˤ��ĥ���Ƥ������Ȥ⤢��ޤ�����

�������ơ����ʤ����ۤ�Ĺ���ʤäƿ���������ޤ�����ź�Ρ�Ŵƻ��͢�����פο��̤�ȡ�ʿ�̿ޤǤϡ�����ϩ�̤�ȵ��Աؤδ֤˿�����Ƥ��ޤ�������ϩ�̤����ƶ���̤�Ȥ���֤����㤷������ƶ���̤�ο�������������ˤ��褽���ն�Ǥ��礦���ޤα�¦�ϡ����̤�����������ޤǤ������ϲ�20���Ȥ���Ƥ��ޤ����顢���θ������翼���ϲ��פǤϤ���ޤ���Ʊ�ޤαؼˤκ��������̡ˤϼФ�ؤ⤰�äƤ��ޤ����顢���٤ˤ���ޤ��������̰���ε�Υ���ϰϤ�40�������Ȥʤ�Ǥ��礦���������������ܼ�Ū������ǤϤ���ޤ����翼��ˡ�Ϸ�ˡ��ȿ�Ǥ��������⤽��俭���ʤ���п�������ط�����ޤ���

������ƶ���̤�ο������Ȥ��Ƥ⡢ƻ����������ƻϩ�������ι����ǤϺѤޤʤ��Ǥ��礦���ޤ���ξ�̤����֤Ȥʤ�ȡ�Ȭ���̤���̤��Ƥ�����ϩ�Ѥ����˿��Ѷ�ˡ�PHP��ͽ�����������ꡢ�������羦�Ȼ��ߡ����ƻ�Ȥ���������ƻϩ��Фơ��������ࡦ�ݰ�ࡦ���åơ����ƻ���ع���������̤����ϡ������̤�ޤǤ��äȽ���̩���Ϥǡ�����ϩ��������Ѥ�ǤŷƲ�Ǥ��������ʼԤϡ����ع��ȶ���̤�δ֤ˡ����ߤ���־�ˤʤäƤ��빭�����Ϥ����뤳�ȤǤ������Ĥơ���������ʸ��ߤΥ�����⤽���Ǥ����ˤι��������������ä��Ȥ����Ǥ�����־�ϡ��������Ѥ��Ȼפ��ޤ����ؤθ����Ϥȸ����ͤ⤤�ޤ����̤����ơ��ʼ̿���ź�ա��������Ϥ�����¦��������ϩ���������̡������̤ä���Ρ���¦�˾��ع��䥤�����������α��ϵ��Աءˡ�2019ǯ12��Ρֵ����פˤ��������Ǥϡ־�괹���ϸ����Աؤ����������פȤϸ��äƤ���ޤ����������ʤߤ�Ȭ����֤Ϥ��ä�500���ۤɤǤ������ع��ϡ����������ѹ���оݹ��Ȥ���Ƥ��ޤ��������̤γع��Ǥ��Ȥ߹�碌�ǡ�����Ȥ�ޤ�������������Ƹ�������ǡ������ɤ��ʤ뤫�������Ǥ���������ʤ�λԶ��ѤΤ��ȤǤ����顣��¦�θ���־�ȹ�碌������������ʤ�Ǥ��礦��������¦�ϸ�����ݰ�����Ǥ���

�����������ؼ˼��Τϥ�����ɤǤ�̵���ǡ��Ͼ夫��γ��路���ʤ��Ȥ���С������ն�Ǥι����Ϻ������ǡַ���ơפȤ����ͤ⤪���ޤ��������ʤ顢���ʤ��Ȥ�ؼ˰��֤���Ⱦ�ϼ���������Ϥ���ѤǤ��롢�Ȥ���Ǥ����Τ��ˡ��쳤ƻ�������ο����ͤ俷������Ǥϡ��������β��͡����ĤȤ�Υ��Ƥ��ޤ��������̤����ơ� ���ǿͤ��Ǥ���������Τ褦���礭�ʲ����ն�Ǥϡ������Ǥʤ��ϰ���ϲ�����̤�����Ȥ��̤Ρ��ȼ�����ħ�Ȥ��������꤬����褦�ˤ�פ��ΤǤ�����

�����ޤ����Ȥ�Ǥ�ʤ����Ȥˡ����ԻԤϡ����ȡ�����ϩ�̤�Ρ���ʾ������նᤫ�齽��ʲ�����ն�ˤ������ϲ��Х��ѥ��ȥ�ͥ롢�Ȥηײ���Ǥ��Ф��Ƥ��ޤ������˽�Ǥϡ�����ε�ǽ�����פ�����Ƥ��ޤ�����ǽ������Х��ѥ��ȤεIJ����ۤǤ����ʤ���ϲ���������ޤ����ź�ե˥塼�����ȡˡ������������®ƻϩ�ײ�θ�ϩ���Τ������������ȸ����Ƥ����롼�Ȥǡʷײ�Τ�����������Ф����������̾�����������ϩ���ϳ��̡ῷ����ȥ�ͥ�ϡ��Ԥ�����Ĥؤνл��ĸ����������ơ����ߤϻԤ��������Ĥ�����������������ϩ�λ�ϩ������ǰ�ˡ��Ԥ��������Ƥ���ǰ�����Τˡ��ԻԷײ褫��Ϥ�����Ȥ���³���Ƥ���Ȥ����в�Ǥ��������ԻԷײ��ѻߵ��ݤ�ή��ǡ���®ƻϩ�����˴�����ι������ˤȤ����櫓�Ǥ�������������쳤ƻ���������ɲ��ǽ��ڡפȻԴ��������äƤ��ꡢ�Ԥ��²����Ĩ��ʤ��̡��ˤȤäƤϡ��ֽ��ڤ���ʤ�֤�������Ф����פȤ��������������ηä�ȯ�ۤ�ǽ�Ϥ�ʤ��ΤǤ��礦�������Ǥ��Ŵ�ȿ������Ȥ��ŤʤäƤ���Ȭ������ϩ�����ն�ǡ������ϲ��Х��ѥ�����Φ�����������С���θ������Ǥϡ֥⥰���ʥޥ����ܤäƤ���ס�����Хȥ�ͥ�ꤿ���ʤ롢�����¤�ꤿ���ʤ롢�֤��ƻϩ��¤�ꤿ���ʤ�Ȥ������ʤ롢�����Ϥ�в����⤯���礭�ʷ�ʪ��¤�ꤿ���ʤ�ġġ����ᤳ����µ��Ȥ����٤��Ǥ��礦������������������������������������������������������

������ñ�Ǥ���������ʥ����ȤǤ����ΤǤ��礦�����ʾ�ˤƤ�����������

��

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2025ǯ10��25�����ڡ�

No.702

�������Τ���Į��γ������ϰ�ǤΡ�̱����к��ˤĤ��ơ���Ĺ�ȻԲ��Ĺ������˾����ľ�����Ф��졢������ΰ١�Ʊ�Ԥ�����ĺ���ޤ�������Ĥ�ʸ���Ʊ�����ƤΤ�ΤǤ����ʤ�����Ĺ������˾��ϡ����ȴѸ��ɡ��ԻԷײ�ɡ��ݷ�ʡ��ɤˡ�Ʊ����Τ���С��ޤ��������Լ��ˤ��Ϥ��ޤ������ʲ��˾Ҳ𤷤ޤ���

����������������������

�ġ��� �ʡ��ס�˾����

���������� ����������ǯ ���������������

���ԻԵIJ�Ĺ����¼�����顡��

���Ի�Ĺ�������������桡��������

���������Ի�����������Į�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

���䤿����Į��Ǥϡ����ߡ��ִʰɽ�פ�������ǡ���¸��̱�����ཻ��67�����Ф���ͽ���ޤ���20���ʾ�ˤ�ڤӤޤ��ʸ�������ź���ϿޤˤƼ����Ƥ���ޤ��ΤǤ����ȴꤤ�ޤ��ˡ��礭�ʥۥƥ�⤢��ޤ����������ϰ��������淿���Ȼ��ߤ����ä��Ȥ����ǡ����Ͽȶ�ʾ�Ź��̵���ʤäƤ����ϰ�Ǥ⤢��ޤ����Ƕ�Ͻ���ȼԤ⡢ˡ������ˤ����̤����ְ�ˡ�ʡ����Ͼ��ʤ��ʤäƤ��ƤϤ��ޤ���������Ǥ⤽��ˡ������ο�༫�Τ����䤿����̱��Ω�줫������дŤ��٤ˡ���ˡ���ۡ���ˡ���ĤǤ��äƤ⡢���Ķ��ؤαƶ��Ͼ��ʤ�����ޤ����δŤ���व���Թ�褯��ᤷ�� �ȵ�̳�ǤϤʤ������ �ȥ롼�����ʤ��ܼ��Ҥ�ܹ���Ҥ�����٤ˡ����Ѷ�ϫ���Ƥ��ޤ��������ϵ�̳�פȤ���Ƥ����¸�롼��ˤĤ��Ƥ�ֵ�̳���פؤȿ䤷�ʤ���ߤ����Ǥ����ä˳����пȤ�������Ǥ�ԤǤ����硢��ˡΧ�פ���ˤ����١���̳�����뤳�Ȥˤ�ꡢ���٤�ʬ����פ��ˤĤʤ���ȹͤ��ޤ����������١����ȼԤȤ��פ��Ĥ��ɤ��Ƥ��������ǡ����ߤ䤿�Ф��εۤ��̤λ���������ϩ�ϱ��ؤθ��Τ�̿ͤ����α��褬����������ˡ�����γ��Ȥ˸���������������������٤�ϩ�Ϥ˼֤�ߤ�ꤷ�ʤ��顢�����ؤ��Ω���ؤ�ꡢϩ�ϤΤ����餳����Ƿ�³����Ƥ��ޤ���������ⴰ����⡢���Ķ�������Ƥ��븽���Ǥ���Į����꽻�������ꡢ�ϰ�Υ��ߥ�˥��������������Ф���Ǥ���

������Ȥ��Ф���������б�����۹����ˤ����Ƥϡ�����С�ñ�ε����פˤʤäƤ��ޤ������ֹ����θ�ɵ�פθ��դ��̤ꡢ�䤿����Į��Ǥϡ�¿���ˤ��������ˤ��餵�졢Į���α��Ĥ���Ť������⺤��ˤʤäƤ��롢����夤��ϩ�������𤬼����롢�Ѹ��ҤФ��꤬���⤹�������θ�����³��������⤽���������������ä����������Ȥ����Ǥ������ԻԤǤϡ���黺�ȴѸ������ΰ�ĤȤ��ơֽ������Ͷ�׳���פ�����³����졢������������ߤ˴ؤ���ݷ���������䡢���ۡ��ԻԷײ�����Ȥ�Ϣ�Ȥ�Ĵ�����ɤΤ褦�ˤ���Ƥ���Τ�����̱��Ω�줫��Ϥ褯�����ޤ������ݷ����ۤǤ��������̤�ñ���б������ǡ������ޤǤ����Ҥؤ��ȼ��ΰ��������к��Ǥ�������ޤ��ϥ����Ϥ��뤬�ۡ�����ϰ褬�ʤ�����Ū�ʡ��ϰ轻̱�ν��Ķ��ؤαƶ���Ǥ���������ʤ�����Ȥ���Ω�줫��ϡ������Խ�ʬ�ʸ����Ǥ���

������������ä˵��Աؼ��դǤϡ����ߡ��ϲ��徺�������ǡ������ˤϡֳ������פʤɤȤ�ɾ���⤢��ޤ���������ϻԳ���ޤ��ȯ�ȼԤοͤ����ˤȤäƤΤ��ȤǤ��äơ��䤿���β��Ǥϡ��ष�������դλ��֤��ʹԤ��Ƥ��ޤ������¡�������Ǥ��;夲���ޥ������꽻����ʤ��;夲�����Τ��ȤǻҰ�������ž�С������װ��⤢�ä��ݰ��������졢������Ϣ��Ū�˱ƶ��������äƤ��ޤ���Ω���भ����������Ƥ���ˤ��餺���ԱĽ�������Dz�����礷�Ƥ�����³�����ä˹���ԤˤȤäƤϼڲȤ��ݾڿͤ���ݤǤ��ʤ�������ž����õ�������ѤǤ���

�����̡��ϰ�ǤΡִʰɽ���к��Ȥ��ơ����Τ��Ȥ��ľ𤷤ޤ�������������ꤤ�פ��ޤ����ʤ������ľ���Ʊ�ͤμ�ݤ���˾����ݷ�ʡ��ɡ��ԻԷײ�ɡ����ȴѸ��ɤˤ���Ф�����ĺ���Ƥ��ޤ���

��������������������������������������

��

�������Ϥˤ�����餺���߳�Ģ����㳰��ʤ��������٤Ƥν�����ߤؤ�Ģ������֤ȱĶȻ�����ν��Ȱ�������̳�դ������Ĥ��������Ȥ��뤳�ȡ����ֶ̡�Ĥ���פε�Υ�����֤��ä�û�̤����к���ͤ����뤬����������ȡ����߳�Ģ��μ��դˡ��ޤ��ޤ��������ߤ�̩�����뤳�Ȥˤʤ롣�פ��ڤä��㳰��ʤ������ȡ�������κҳ��ξ������ꤷ������Ҥ��������������ߡ������ʤξ������ˤĤ��Ƥ���ġ������ΰ���Ȥ��뤳�ȡ�

�����ʰɽ�ˤĤ��Ƥϡ����οʽФˤ����ꡢĮ��Ȥι�դ������Ȥ��뤳�ȡ�

����Į���ϩ����ʤɡ����ϰ�ñ�̤ǡ��㤨�н���Ȥ���Ӥǰ�����ʲ������¤��������ϰ���Ρ����̵����פ�Ϥ��뤳�ȡ�

�������������ϰ�Ǥϡ���§���ػߤȤ���Ƥ��ޤ��������ζػ��ϰ��¾�������ϰ�ˤ���礹�뤳��

���������оݤϡ����̤˸¤餺���ֻ��ȼԤؤν�����פ��ߤ���ʤɱ����̤ˤ����Ƥ�����뤳�ȡ�

�����ä�������������Աؼ����ϰ�Ǥ��ϲ��徺����̱����˵ڤܤ��Ƥ��롢������Ǥ����߽�����¤ξ徺��ʬ���ޥ��������꽻��β��ʤ��Ѳ��������ޥ��סʥ٥å����ѡܦ����٤ζ��������Ρ����餫�����������Ū�Ǥ�ʬ���ǡ����ä��¼ڿͤˤȤäƤ�������˲ȼ�ΰۤʤ����ߥޥ��ǡ���̱�ؤν����Ȥ�����ǰ�ϳ�̵�ˤμ��֡�������ߤθ����䤽�ΰ�����ϰ�Ǥν���Ȥ���Ψ����ӡ������ˤĤ��ơ�����Ĵ����»ܤ�������γ�ȯ�����������ߡ��ä˴ʰɽ�Ρ����̵����פ�ޤ�ʤɡ���̱�������Ω�줫��ɬ�פ��к���֤��뤳�ȡ�

��������Ρָ���Ū�����ʤ���äƤ����Ȼפ��ޤ�����Ȭ����ҳѤˤ��ä��֥���ȥΡ���פ�ʤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ������Ԥˤ����ơ���¸ι�۶Ȥؤλٱ�ȤȤ�ˡ��桼���ۥ��ƥ�������ʸ��Ľ�����ߤ����ߤ���ʤɡ��ִѸ���Ͷ�ספ��𤦤Τʤ顢����˸��礦�����Ƥ졦�����������������뤳�ȡ�

�����٤�ϩ�Ϥΰ�Ѥˤ������ߥ˥ѡ������ݥ��åȥѡ����ʤɡ��ϰ轻̱���ä˹���Ԥ��ٷƤǤ��뾮���֤�������β���Ȥʤ��ɺҤδ��������ɬ�פǤ������Ϥ�ͭ�¤Ǥ����ߤ�ʤΤ�ΤǤ������Ǥ⤫��Ǥ�̱�֤α����оݤ˰Ѥͤ�Ф���Ǥʤ��������Ȥ�Ԥ��㤤��äƸ���Ū�����Ӥ˳��Ѥ���褦�������ˤĤ��Ƥ⡢����Ƥ�ꤤ�����Ȼפ��ޤ���

����������߸����Ρ��㤨��Į�������ζ���������ϰ�Ǥ��н�����˰���ξ�¤��ߤ������θ��ٰʾ�ϵ��Ĥ��ʤ����ȡ������ϽФ�������ʤ����ȡ����Ĥβ��ݤ�Ƚ�Ǥˤ����äƤϡ��ġ��λ��ߤΡ�ñ�Ρפ����Ǥʤ����ϰ����Τ��Ϥ����ޤ��ϸ�Į���ΰո���ʹ�����ȡ�

�������ա����ս�̱�ؤΡ������פϡ��ġ�������������ʪ�ǤϤʤ����������šפ˸��ꤹ�뤳�ȡ�

�����ϸ�����ο������졦��˾�����Фʤɤ��Ф������¤˱�����褦�����ȼԤ˹�����Ƴ���뤳�ȡ����ʤ��Ȥ��ä��礤�ˤϱ�����褦��Ƴ���뤳�ȡ�

����������߳��ȤȤ���Ū�����餫�ʾ�硢�ޤ������ꤵ����硢���ϲȲ��������Ȳ����������佤�������ʳ��ǡ���̱�ؤ������Ť�����ؤλ����������μ�³����Ƨ��٤����Ȥ����ٲ����뤳�ȡ��ޤ��ϡ�����Ū�ʽ�������ξ�硢���γ��פ���Ū���ˤĤ��ơ����۳�ǧ���٤Τ褦�ʻ������ϽФ���ս�̱�ؤ������Ť��̳�դ����������ٲ����뤳�ȡ�

����Ʊ���ϰ衦Į����ϰϤˤ����ơ�ʣ���ν�����߳��ߤ�ͽ�ꤵ��Ƥ����硢���ϰ���Ū�ʽ������������ͽ�ꤵ��Ƥ����硢���γ��߽����乩����Ʊ�����˼»ܤ���ʤ��褦�������ˤ����ơ����ι������λ�����Ĵ�����ˤĤ����ƶȼԤؤλ�Ƴ��ͶƳ����Ԥ����ȡ�

���������Ѥμ�ξ��ϩ����֤ˤĤ��ơ�����ƻϩ�������ٽ���ؤαƶ�������ƻϩ���ѵ��Ĥ����̩�ˤ���ȤȤ�ˡ����μ�ξ�˴ؤ�빩������Ū�䳵�פ�ޤ�Ƶ��ܤ�����ɾ�ȵ��ľڤ�ï����Ǥ⸫������֤����Ƥ����褦���ȼԤ˵�̳�դ��뤳�Ȥ����ٲ����뤳�ȡ�ƻϩ���ѵ��Ļ��֤���褦��Ƴ���뤳�ȡ�

������������ɲ����ɿХ����Ȥ����֤��̳�Ť����������뤳�ȡ�

���������ȼԵڤӱĶȳ��ϸ�ν���ҤΥ��Х��εʱ��ۤ��̤ν����ʤɤˤĤ��Ƥ⡢�ɲФ��ư�ʱ��ɻߤδ������顢��Ƴ��뤳�ȡ������ޤᡢ�ܼ硦���ȼԤؤλ�Ƴ�Ȥ��뤳�ȡ�

�������Ĥ��Ϥ��м����ˤĤ��Ƥϡ��ϸ�Į���ؤ������š�Ʊ�ա�λ�����Ȥ��뤳�ȡ����ʤ��Ȥ���Ŀ������ϽФˤ����ꡢ�����ν���ˡ��ϸ��ΰո���ź�դ��뤳�ȡ�

�������ϡ��Ȳ��ν�ͭ�ԡ����ζȼԡ����ߡ������ȼԡ���������ȯ���ԡ����������ȼ����ϡ��ơ���Ϣ��Ϣ�Ȥ�̩�ˤ����ϸ������������������ˤ��б��Ǥ���褦�ˡ��ä˽�ͭ�ԡ�ȯ���Ԥ��濴�Ȥʤ��Ʊ����Ƚ�פȤߤʤ�ˡŪ���Ȥߤ�Ƥ���뤳�ȡ�

��������Գ���ϩ��ر��Ű�줷���ۤ��̤Υݥ��Τ������ؤ����Ű�줷�����Τ��Ȥ����ʤ��Ҥ��������������ߤϡ���Ƴ���ٹ����μ�³����Ф������DZĶȵ��Ĥ���ä����ν��֤�Τ뤳�ȡʥ��Х��εۤ��̤θ����ˤĤ��Ƥϡ���ź�����Ȥ��Ʋ������ˡ�

�����ϰ�ν��Ķ�����٤��϶�ײ����۶���μ�ˡ��褫�����Ȥ��Ǥ���褦������Ĵ��ξ塢�����ֺ¤ʤɡ���������������ؽ���γ��Ť���ޤ������̤˱�����ĺ���ޤ��褦�ˡ�����������ꤤ���ޤ���

�������Ŀ����������Ǥʤ����ޡ��������İ��ΰ٤θ���Ĵ����»ܤ��뤳�ȡ�

�����֤ޤ��ξ��פ���¾�����������������٤�������Ŭ�礷��Ŭ�Ѥ��������ˡ�̱��ؤ�ž�Ѥλ��㤬�ʤ����ɤ�����Ĵ������ȤȤ�ˡ������������Ȥλ��ߤ�ˤʤ�褦��������������������뤳�ȡ���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������ʾ�

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2025ǯ10��25�����ڡ�

No.701

�������ϤޤäƤ�����ԻԵIJ�ˡ���Ĺ������緿�뿩������߷��ߤ䱿�ĤˤĤ������������ȡʣУƣ������ˤ��������Ū��ҡˤ˰Ѥͤ褦�Ȥ������İơפ���Ф���Ƥ��ޤ����������IJ��ܲ�ĤǺη��ͽ��ȤΤ��ȤǤ�������ϡ����ݷ�פ���Ԥ��Ƥ��ޤ�������۰ʾ�η���Ǥ�����IJ�βķ褬�����ʤ���з���ϤǤ��ޤ�����ع���ˡ��������Ͽƻ������ǿ�˼��¤�ä��������ᤤ�����ޤ�������ȼԤγ�����ؤλŻ�����ˤ��̤���ȳο����ޤ�������̣�����������������������Ǥ����������⡢Ĵ���β�����Ĵ������ͤ����δ餬�����뤳�Ȥ�������Ȥ��Ƥε뿩�ˤȤäơ���������ʤ��Ȥ��ȡ���ϻפäƤ��ޤ���

���ʲ�����⤽�ΰ���Ǥ��������������ϡ���Ⱦͱ�����ˤκ���ȵ뿩���������ͤ����פΡֿ��ſ���������פ�Ҳ𤷤ޤ���10��14����Ʊ��Ȥ��ơ����ԻԵIJ�γ������ɤ������˲��ޤ������̿��������λ��Τ�ΤǤ���

������������������

��������ǯ����IJ����Ƥ���Ƥ�����裱������ֳع��뿩�����ʲ��Ρ��������Ļ��ȼ»ܷ�������İƤˤĤ��ơ����ſ��Ĥ�����

��������������������������������������������������ǯ�����������������

���ԻԲ�İ��Ƶİ��ġ��Ʋ��ɡ��ư�

���� ����������ϡ���Ⱦͱ�����ˤκ���ȵ뿩���������ͤ����

������������������������ ��ɽ��ʿ�����ԡ�Ĺ�����ѻ�

���������������������� ������������Į60-2-3�������ؿͤβ����������

�� (����) �������ݣ�������

�������μ�ݡ䡡

�����̣���IJ�ˡ���Ĺ������Ƥ���Ƥ���ޤ�ɸ���İƤˤĤ������ſ��Ĥꤤ���ޤ����緿����������ع�ʬ������Ť��������顢�դ˳ƹ��Ǥμ��������˻��ޤǤ��ϰϤǡ��͡�����������������Ȥ���С��������Ƥϡ�������ʬ���ˤơ��Ĥ꣱����ʬ���̱��Ĵ����פǡ��Ȥ���Ƥ��ޤ����䤿���ϡ����������䡢���ع���ޤ���ϰ衦�ع��θ����˹�碌���ƻ������ʤɡ����ϸ����Ƴع��Ǥ�Ĵ��������������Ȥ��Ƥε뿩��Ŭ�äƤ���ȹͤ��Ƥ��ޤ����Ҥɤ⤿���˸����ʤ��Ȥ����Ǥΰ��Ĵ���Ȥ�������������ˤϻ����Ǥ��ޤ�����������Ĵ����ˤǤ����ȯ�����ϸ��ȼԤ�ʬ���Ǥ��ޤ���������¸����ǽ�ǤϤ���ޤ������ؤ�������ɬ�פ��Ȼפ��ޤ������ʤ��Ȥ⡢�͡��ʳ��٤���Ρ����Ťʿ��Ĥꤤ�����ΤǤ���

����������ͳ��

�����뿩�ζ���Ū�յ���������С�Ĵ���β�����ô����ʤɤ�����Ƹ���̤����˿ȶ�˼´��Ǥ��뤳�Ȥ����ڤ��ȹͤ��ޤ����ع��뿩ˡ�俩�����ˡ�⡢��§�Ȥ��Ƥ���������ݤ����ɤ���Ȼפ��ޤ���

����Ʊ��������ΰ�ĤȤ���Ω�줫������С�����Ĵ������ô����ϸ�̳�ʸ�̳���ޤ��������ˡ�͡��������ˤȤ��Ƽ»ܤ����٤����ȹͤ��ޤ������䤷���⡢������ΰ�Ĥ��롢�Ȥ��������餽�Τ�ΤǤ���뿩���Ȥ��������оݤˤ���뤳�Ȥˤϡ�Ʊ�դǤ��ޤ���

�����ƹ��ˤ������������������⡢����η������Ƥ˴ޤޤ�Ƥ��ޤ������Ϥ��羮�������ΰ㤤�Ϥ���Ǥ��礦���������������������ǤϤʤ�Ĵ������ѹ����뤳�Ȥ��Բ�ǽ�Ǥ��礦�����֥����Ǥ�Ĵ�����ƹ��ؤ������פȤ��������ȴ���ˤ��ư줫��ͤ�ľ���Ȥ�С��ƹ����ϰ�ˤ����ơ��Ƹ�Ƥ��;�ϤϤ���Ȼפ��ޤ���ǡ���Ǥ��礦����

����Ĵ���Ρ������פˤĤ��ơ��緿�����Ǥ��絬��Ĵ������١���§���������ޤ��ϤǤ������ʬ�������������������������ǥ��åȤ��礭���Ȼפ��ޤ���

�����Ҥɤ⤿���Υ���륮���к���ͤ����硢�Ƹ��̤��б����������ϡ��ϸ�����������ꥭ��٤����Ǥ���Ȼפ��ޤ������ܶ�͡�����֤⡢�������⡢�Ǥ��������Ƹ���̤˶ᤤ��˵��ĺ����������������Ҥɤ⤿���⡢���¿��Ǥ���

����������륮���к��˸¤餺�����٤�������������Ĵ����ˡ�����������̳���Ȥ��Ƥα��ܶ�͡�������������Ĵ�����������ä��礦��������ꤪ�������뿩���˷Ҥ���Ȼפ��ޤ��������Ǥ���ܶ�͡������ȼԤ�Ĵ�����Ȥ��ä��礤��ؼ������Ҥɤ⤿���ΰ٤ˤ�ɬ�פʥϥ��Ǥ���������ϵ�������ε����Ȥʤ�ޤ�������ϡ�����λ���˸¤餺�������������κ���Ū��̷��Ǥ��������դ������ˤĤ��Ƥ������Ʋ�������

����������ι�����������ˤĤ��ơ����ߤγع��뿩����Ȥδط��Ϥɤ��ʤ�ޤ����������оݲ�Ҥΰ����⡢ʬ�����ξ塢�ϸ��λ��Ϥ��澮ή�̶ȼԤ���λ�������������ϰ�к�ȯŸ�δ�������⡢���̤��礭���Ȼפ��ޤ���ǡ���Ǥ�����

��������˼�η��ߤ亣��α�����ư�ˤĤ��Ƥ⡢����ܼҤ����Ȥ�ꡢ���ϸ����澮���߶ȼԤ�ȯ���������������Ԥ��ϰ�кѤ��澮��Ȼٱ��Ω�줫�����̤��礭���ΤǤϤ���ޤ���

������Ĵ����α��»��֤ˤĤ��Ƥ⡢�����ȳ��ϸ��ȤǤϱ�ť�ΰ㤤�����뤳�Ȥ����餫�Ǥ�����������äƤ��뤳�Ȥ������Ǥ������ڤʤɡ����졢�������٤줿�ꤹ�뤳�ȤΥꥹ������̵���ȸ����ڤ�ޤ������ޤ����κ����ǡ���Ǥ���������İƤη����оݤȤʤäƤ�����ȼԤ�����äƤ���������ԤǤϡ������ֵʿ�������Ƥ��ʤ����⤢��ȤΤ��ȤǤ��������ԻԤǤϼ��ޤ��������ǯ'23/11/20�Ρָ����ѻ�������פǤϡ��֣����֤�����ʤ����ϡ��פȤλ��üԤμ�����Ф��Զ��Ѥϡֵ뿩�ȸ��μ��ȤΡ���ߤβ�ǽ����פȲ������Ƥ��ޤ������üԤ�¿������ä��������ä��Τ������Ǥ���������ϡ��������֤����ʤ���ǽ��������Ȥ������ۤǤ�����

�������������������¤ˤĤ��Ƥϡ����ˤ������֤νиˡ����ˤˤ����ٽ�̱�ν��Ķ��ؤαƶ���ǡ���Ǥ��礦���������Ӥˤ���ޤ�����ͽ���Ϥζ�ˤϾ��ع��⤢�ꡢī�������̳ؤؤαƶ���ǡ���Ǥ��礦����

�����������к��ϻ��ȼԤ����ϵ�̳�Ȥ���Ƥ��ޤ��������ϤϤ������ϰ��λ�������ʤ��ä����Ϥɤ�����ΤǤ��������衢�Ԥλ��ȤǤ���ʤ��顢�Ԥϡ����פ�����ֶ��Ϥ���פ����Ǥ����ΤǤ��������ܻ��ȼ��Τ��տ路���ᤵ�����к��ϻԤ���Ǥ�ȤϤ���Ƥ��ޤ��������ܻ��ȼ��Ρפβ���ǡ���Ǥ�����

�������ҳ��������˥������ﳲ������Ƶ�ǽ��ߤ˴٤���ȡ����ϰ衦�ƹ��Ǥο�˼�ǤΥꥹ��ʬ���Ȥξ�硢����Ӥ����Ȥ�����Ԥ����������ΤȤ��ƤϤ���ﳲ�����ʤ����������ﳲ���Ϥ���ˤ�äư쳵�ˤϸ����ʤ��ȤϤ������ϰ�ˤ�äƤϡ�����ϸ���̩�夷���ֿ椭�Ф���ǽ�����¸��ȯ���Ǥ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�������ʤߤˡ�����ͽ���Ϥϡ��ϥ����ɥޥåפǤ⡢��������ʤ��ȤΤʤ��褦�˴�äƤ��ޤ������峲�Υꥹ�����礭���ϰ�Ȥ��ƾҲ𤵤�Ƥ��ޤ���

�������ԤȻԶ��Ѥϡ����ˤʤäơ־��Ҳ��к����������꤭�������ͳ��ƻ��Ȥ�ʤ�褦�Ȥ��Ƥ��ޤ�������������10ǯ�֡���ع��뿩�μ¸���ꤦ��̱�������ؤ�����Ƥ������Ȥ������ۣ��ˤ����ޤޤǤ����������Ť����ȤϤ����夲�Ƥ��ä����Ȥϴ��ޤǤ�������ϡ�����ع��뿩��ɬ�������յ��פε����ȡ��֤��������פε����Ȥ�տ�Ū�˺��ߤ����Ƥ��뤳�ȤǤ�����ɬ�����פκ���Ǥ���Ϥ��Ρ־��Ҳ��к��פ����Ӥˡ������פε��������������������⡢�ֽ���������Ӹ�Ƥ�פε���ȴ���ˡ�������֥����פ��Ȥκ����ľ�뤵���Ƥ��ޤ����ɤ�����ξ�Ԥ���̤��ơ��������ȼ��ε����˵ڤ־��Ǥ⡢�������κ���ˤĤ��Ƥϡ��ֻ�³��ǽ�����٤Τ��Ȥ����������Ȥ��Ǥ��ޤ��������ȼ��ΰյ��Ⱥ����դ����Ѷ�Ū���Ǥ��Ф����Ȥ��Ǥ������ʤ������ʤΤ������������ϤΤʤ��ޤޤκ������Ƥ��ȡ��䤿���Ϲͤ��Ƥ��ޤ���

�����������������פȤ��̤ˡ���ô����פ�ï�ˤ��뤫���Ȥ������ˤĤ��Ƥ⡢�����ꤤ���ޤ����䤿���ϡ�̱�ֻ��ȼԤؤΰ�籿�ġ��Уƣ��������⡢������ΰ����ô�����ȤǤ����顢�Ǥ��������̳�Ȥ��ơ���̳���λŻ��Ȥ��Ƽ»ܤ��٤����ȹͤ��Ƥ��ޤ���

���������̤ˡ��Уƣɤξ�硢̱�ֻ����ѡ�������ô�Ḻ�ȸ����ޤ��������κ���Ϥɤ��ˤ���ޤ������֣ƣͤξܺ٤ˤĤ��ơ���̱Ū�ˤ����餫�ˤ��Ʋ�������

�������İƤǤ����ۤǤη����ۤ�������Ƥ��ޤ������߷פ���ߡ����Ĥ�Ĵ�������������γ��ʳ����������ͽ���������ѻ��ȳƻ���ǯ�����ͽ���ۤϤ�����Ǥ��������塢������俩���������������ʪ����ƭ������ͳ���ɲ�ͽ����ɬ�פȤʤä���硢�����ï���Ť��ΤǤ����������ˤĤ��ơ������Ǥϡ��ɤ���Ȥ���Ǥ��뤫�Τ褦��ɽ����������褦�˻פ��ޤ���ǡ���Ǥ������IJ�Ȥ��ơ�������������ǡ���Ǥ��礦����

�������ݻ������ϻ��ȼԤζ�̳�Ȥ���Ƥ��ޤ�������ͭ�����Ԥ˰ܤäơֹ�����פȤʤä��ʸ�Ρ����ߤν�����䡢�����դ����������������������ι����������ϻԤ���ô���뤳�Ȥˤʤ�ΤǤ�����

����������λ��ȤǤϡ����̤����ѻ��ߤǤ����������μ������������ǤϤ���ޤ��뿩��̵�����������ޤ��������줬�¸����Ƥ��ʤ����Ǥ⡢�뿩������ǻ��Ȥ��Ť���櫓�Ǥ�ʤ������Υϥ��⤢��ޤ����⤽�ⶵ��Ȥ��Ƥε뿩���Ȥϱ����Ȥ�̵��Ǥ����������Ǥϻ��ȼԤ����פϤɤ��������ޤ��ΤǤ��礦����������Ƽ������褦�Ȥ���Τϡ������Τ��餪�������Ф����Ȥ��뤷���ʤ��ΤǤϤʤ��Ǥ�����������ľ�ĤǤ��С�������䱿����ϻ���ô�������Ǥ�������������̱�֤������פ���ݤ�����ǡפ�����Ȥ���С�������������ʬ���ɤ����ˤ�����졢����뤷���ʤ��Ȼפ��ޤ��������褬̱�֤�ϫƯ�Ԥˤ�ڤ֤Ȥ���С������¶��ϫƯ�μ�������פθ����̤ꡢ�ȤɤΤĤޤꡢ���Τ���ϡ��Ҥɤ⤿����ڤ֤��Ȥ��̤���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦���������ε���ˤ����������ꤤ�������ȴ��Ԥ��ޤ���

���������̤ˡ�������λ��߷�ʪ��ȯ���ξ�硢�ʼ����ݤΰ١��������²��ʤ����ꤵ��ޤ���������ξ�硢�߷פȷ��ߤˤ�����äƤΡ������ΤȤ��Ƥξ��������ʼ��ݾڤؤ��դ��ϤɤΤ褦��ô�ݤ���Ƥ���ΤǤ��礦������ǽȯ���ξ�硢������������������ޤ���ǡ���Ǥ��礦����

�������������߷��ߤˤ����äƤΡ���ָ����䴰λ�����ϤɤΤ褦�˹Ԥ���ΤǤ��礦����

�������ǽ��α���ϰ�Ҥ����Ǥ�����������Ƕ�������Ư���Ƥ���ΤǤ��礦�������व�줿��Ȥ�����Ȥ������Ȥϡ���������ܻ��Ȥ���ñ�ʤ�ΤǤϤʤ����Ȥ��֤��Ǥ��礦�����罸���������ɬ������ǡ���Ǥ��礦�����ޤ�����ˤ����ꡢ��Ƥ�Ѱ������ˡ����ܤ������Ϥ���줿�Ȥ��Ƥ⡢���餽�Τ�������������ʤ���Ǥθ�Ƥ�Ȥϰ���ǡ�����ä��ΤǤ��礦��������Ȥ��Ƥε뿩�Ȥ����ָ�Ƥ�פϤɤ����ä��ΤǤ��礦����

������������ҤǤ���ʾ塢�����ɵ�����������Ǥ�����¸�ΣУƣɻ��ȤǤϡ��ݻ����ȴ�������ˤ���ʪ���Ρ��ͼ��������ľ�λ��������Ϥ���þ���㡢�ޤ�����ϫƯ�Ԥ��������������¶��������Ҳ𡦻�Ŧ����Ƥ��ޤ�����̳�ʤΤ�ϫƯ����������ʤΤǤ�����ô����������ʾ��ϡ��Ҥ��Ƥϻ�Ƹ���̤�������̱�˱ƶ����ޤ����ܻԤλ�Ω�±��ˤ��Ƥ⡢�ӣУä����������ɵ�ˡ�ͤǤ������⤽���Ω�±��Ǥ�������Ω�λ�Ū�ʵ������Τˤ⵿����ޤ��������������ȯ����¤ꡢ��ɤ��¾��︺������̱��̿�ȷ��������������������ؤΤ���˹Ԥ��夯��������ޤ���������Ǥ⡢�����������ǡ��Уƣɤ�����������Ŧ�����'21/5/14�ˤ���ϣΣȣˤǤ���ƻ����Ƥ��ޤ��������������������ǡ�������礵��Ƥ����ޤ����������֤��ʤ����Ǹ��Ǥ��ޤ�����

���������̤ˡ���̱�֤ΥΥ��ϥ���褫�������ȸ��äơ���̳���͡���ʬ��ǤΡ�̱�ֲ��פ��ʤ���Ƥ��ޤ��������������������ʤ�С������ָ�̳�ǤΥΥ��ϥ��פ��Ϥ����ष�Ƥ����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦������̱�Τ��餷�ȱĶȡ�������Ķ��������뼫���ΤȤ��Ƥε�ǽ��ǽ�Ϥ��ܤ���������������������ΤǤϤ���ޤ����ޤ������Ρ�̱�ֲ��פȤȤ�ˡ���Σ��Ρֵ뿩�Υ��������緿���ˤ��Ƥ⡢��ζ���ͶƳ�������������طʤˤ���ΤǤϤʤ��Ǥ��������������Τμ��������������Ȥ���Ω�졦���٤����������ĺ�������Ȼפ��ޤ���

�������������Τ˸����뤳�ȤǤ�������Ū���ȤǤ���ʤ��顢̱�������ȼԤؤ����ױ���ȡ������ǡ��Ԥθ�Ū��Ǥ�θ��ࡦۣ�椵���Ȥΰ��ݤ�����Ƥ��ޤ�������꤫��μ����ꤤ�������ȴ��Ԥ��ޤ�����

����������Ū�ˤϡ���ƻ��Ŵƻ����̱�IJ�����͡��������������餫�ˤʤꡢ�Ƹ��IJ���ư���⸫���ޤ�������������⻲�ͤˤ��Ƶ�������ĺ��������¸���ޤ���

���������оݤ��緿�뿩�����η��߾��Ȥ��ơ������������ɤ�ͽ�ꤵ��Ƥ��뤳�ȤˤĤ��Ƥ⡢�ȼ��ˡ��ʲ��Τ褦�ʵ��䤬����ޤ���

�����������ϤˤĤ��Ƥϡ������Ԥθ���Ǥ��ä�������Ѱ��ڤ�ƹ���Ϥ˽��ƤƤ��ꡢ���μ��Ѥν�λ��ȼ�������ζ���Ѱ������ĻԤ��ֵѤ����Τ����ʤ��ޤޤʤΤ�Ƚ���Ȥ��ʤ��ޤޡ���Ķ���Ѱ�������������ʤ��ʤ���ǡ֥������ߤΰ٤˸�����ѻߡפȤΰ���Ū�ʡ�������פ������졢����ľ���ʸ����̱�ɤ�̾�ǡ��ѻߡפȤ���Ƥ��ޤä��Ȥ����в����ޤ����вۣ��ǡ���Ľ��������Ȥ��ơ��ԻԸ���ˡ����ѻߤ�����������Ƥ��ʤ��Ȼפ�졢���äơ��ѻߡפϰ�ˡ�Ǥ��ꡢ����ϼ��ä����٤����ȡ��䤿���Ϲͤ��Ƥ��ޤ������ߡ��ѻ߽�ʬ���ä��ʾ٤��ʹ���ʤΤϤ����Τ��̤�Ǥ�����պ��ˤ�Ƚ��Ȥ�����Ƥ��ޤ��������Ф餯��³���ĤȤ����ͤ�����ǡ���Ǥ��礦����

����������Ѱ��������פ���ʸ����̱�ɤ����ѻߡפ��������Ƥ����ѻߤ���Ȥ���Ƥ�������ظ���פν����Ϸ��߶������ʤ�Ƥ���Ȥ���Ƥ��ޤ����������ظ���ΰ��֤ˤĤ��ơ��Ԥϡֻ����ΤǸ��Ϥ��ʤ���������ʤ��ˡפȸ��äƤ��ޤ������������ظ���Ȥ�飴����Τ�������������������������������ͽ�ꤵ�졢���졢���ٽ�̱�ˤȤäƵ��ڤ˹Ԥ����ǤϤ���ޤ�����Ⱦͱ�����ϡֶ��ٸ���פȤΰ����դ��Ǥ������ֶ�ꡦ�١פˤ��뤫�餳�����ٸ���ǤϤʤ��ΤǤ��������ˡ��ѻߡפ��飲ǯ��ФĤΤˡ��Ƹ���Ȥ�̤���˶��ѳ��ϻ����������ʤ��Ȥʤɤ�ޤᡢ�����ءפ������ʤ����Ȥ����餫�Ǥ���

����������ε뿩�������ˤ�ꡢ��̱�ηƤ��ξ��Ȥ��Ƥ�������ԻԸ���Ȥ��Ƥε�ǽ�������ޤ����サ�Ϥζ�˵��ڤ˻����Ǥ������Τ��뤳�Ȥϡ�����Ū���ΰ�ĤȤ��ơ���̱�ˤȤäƤ�ɬ�ܤξ��Ǥ����䤿���ϡ��ºݡ��䤿�����Ȥ�Ҥ�¹�����������ˤ����äˤʤäƤ⤭�ޤ������顢����Ѱ���ؤ��߽Ф��ϡ������ΰ٤�ɬ�פǤ��ä��ȹͤ��Ƥ��ޤ���Ʊ���ˤ�����䤬����ä��ΤǤ����顢�Ƥ��ξ�Ȥ������褵����Τ������Ǥ���Ȼפ��ޤ���

�������ޤ����θ���ϡ��ع��ؤ��߽Ф������顢�����ɤǤ������顢����������Ȥ��ư����դ����Ƥ��ޤ������ҳ�¿ȯ�ȸ����Ƥ������ˤ��äơ��ɺҵ�ǽ���㲼�Ϥޤ��˻���չԤǤ������٤˷�����ब����Ȥ�����Ƥ��ޤ������ҳ����̤��������ξ�硢���Ѥ��Ѥ��ʤ����Ȥ�����ǡ�ɬ����������������Ȥϸ����ʤ��Ǥ��礦�����Τ��Ȥϡ�����2013ǯ������18��κݤˤ�����ѤߤǤ����Ͽ̤ȿ峲��Ʊ������ʤ��Ȥ��ݾ�Ϥɤ��ˤ⤢��ޤ���

���������å�����饰�ӡ����������������ι������פ��륹�ݡ��ĸ���ι��ʤ�Ƚ���������Ȼפ��ޤ������ݡ��Ĥ�ޤ��Ƥ��件���θ�����Ʊ�͡�����Ū���ΰ�ĤǤ��ꡢ���٤Ƥν�̱�ˡ���äȤ�äȤ��ε���Ⱦ�꤬���������٤����ȹͤ��ޤ������ǯ���������Ǥμ��Ѥ�����ä������顢�����˻��֡��������ǤϹ⤤�������ΰ٤����Ѥ�����ޤ����������������������ϡ��͡������Τ������������Ѥ���Ƥ����ޤ�������ȼ��פϤ�������ΤǤ�������Ω�줫��⡢�����ѻߤϡ�λ��Ǥ��ޤ��������θ����ˤβ��θ���Ϥˤϡ��Х����äƥܡ���λ��ߤ��ײ褵��Ƥ��뤽���Ǥ����������������ݡ�����ڤλ����ή��ˤ⡢�����ѻߤϵչԤ����Τ��Ȼפ��ޤ���

���������⤽�⡢������ѻ��Τ�������С���ɬ�פˤʤä��Ȥ��Ѷ�Ū����ͳ�ϲ��⤢��ޤ������������Ϥ˽��Ƥ�Ȥ����Τ��ѻߤ���ͳ�Ǥ����ʤ�С����ξ��ǤΥ�����ɬ�����ȸ���¸³�ȤΡ��յ�����ѡ�ͥ������������ӹ��̤ˤĤ��ơ���äȻ�̱Ū�˵��������٤��ǤϤʤ��Ǥ��礦�����֤��줾����аƤϤʤ����פȹͤ������ʥ������ؤ��䤿�����аƤ����Ҥ��̤�Ǥ��ˡ����֥������꤭�פ������������Ȥ��졢¾��������ϰ���Ū���ѻߤ������Ĥ�����Τϡ��������������μ�³���ˤ����꤬����ΤǤϤʤ��Ǥ�����

�����»ܻ����ˤĤ��ơ�����¸��Ϥߤ�ʤδꤤ�Ǥ����ƹ�����ϰ�Ǥμ������ƻҡ����ƥ饤�������������緿�������ߤ����ʤ�Ȼפ��ޤ������θ��ڤ�ǡ���Ǥ��礦����

�������߷פ���ߤʤɡ���꾮���Ϥ������ᤤ�Τ������Ǥ�������ʬ��������������ޤ�����Ʊ��ʻ�ԤǤǤ��ޤ����顢������ٱ����ǤˤϤʤ�ޤ���

�������ºݡ��ƹ��Ǥ��������θ���Ĵ������ߤϤ��줫��λŻ��Ǥ����顢���Ϥ����ѡ���ǽ�����Ǥΰ㤤������ȤϤ����������Ĵ�������֤������Ƹ�Ƥ���뤳�ȤȤλ��ֺ�������ʤˤ���Ȥϻפ��ޤ��������緿�������߷ס����ߤ���ά�Ǥ������û�̸��̤��礭���Ȼפ��ޤ�����

���������⤽�⡢����10ǯ�衢��̱�δꤤ���ؤ�����Ƥ����ΤϻԤȻԶ��ѤǤ����Ť������ä��ȤϤ�������äȾ夬�ä����Ȥϴ��ޤǤ����Ȥ���������Ĺ���֤���١�����ûʼ�ޤˡ��緿�����������ˤ��Ǥ��Ф���ޤ��������ˡ��䤿���μ�ĥ���Ф����٤�뤫�Τ褦�ʤ��ͤ�������Ȥ���Ф�������Ҥ��̤������θ���Ǥ��äơ��ष���䤿���μ�ĥ�ϡ�����¸��ؤ��Ѷ�Ū����Ū��ƤǤ⤢��ޤ����ٱ�ο�����Ǥ�ν�ߤϡ��ष������10ǯ�ηв�ä�������礹����Ǥ������餫�ˤʤäƤ����Τ��Ȼפ��ޤ���

���������������������������������������������ʾ塢����������ꤤ���ޤ�

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2025ǯ10��11�����ڡ�

No.700

����������ǯ����顢���ԻԤˤ�����Ⱦͱ�������ѻߡ�ʬ�μ�á�ű�������Ƚ�˼���Ȥ�Ǥ��ޤ��������Ȥ�������ϣ��ĤǤ����������ѻߤξ�硢�ԻԸ���ˡ������ظ���׳��ݤ��������������������Ƥ��餺���äư�ˡ���������Ǥ������ʤ��ԤΥ��ݡ��ĸ���餹���Ȥˤʤ롢�������ѻߤ���Ū�ϡ��緿�뿩����������Ϥ˽��Ƥ�١��Ǥ��뤳�Ȥ��顢�Ƽ��������ˤ�����ѻߤκ��ʤ��ʤ롢�Ȥεٵ뿩�������ؤ���ơ������������Ǥ���������ů������ϥޥ륯���ˤĤ��ơֿ����֤�ʤ��鼫ʬ��ȯŸ������ס��ֽʤ���ͤ��������ɾ���Ƥ����ޤ����㤨�Ϥ��Ǥ�ȯŸ�ˤ��䤫��١�����ʤ�˷в���֤äƤߤޤ�����

�������Υ������������ɸ�������Ϥ����ΤΡ־��ع��Τ褦�ʡ�����������ع��뿩�פμ¸�������̱��ư������Ȥޤ졢��˻ԤȻԶ��Ѥ�����������ǯ�Ϥᡢ�»ܤ�Ƨ���ڤ롣����ޤǤε뿩�ϡ��ºݤ������ǡ�����������ǤϤʤ������ߤ˱����ƤȤ������Ǥ����ʿ����ߤ�20�����塢���Ϥ���ʲ��ˡ��������ޤʤ����̤ϼ��𤫤�����������ʡɰ��������ɡˤ�ѥ�������äƤ��뿩�Ǥ�����������ɾȽ�Ϥ��ޤ����������Ǥ���10ǯ�衢�ؤ�����Ƥ����Τˡ��ԤȻԶ��Ѥϡ����ζϤ�Ⱦǯ;��塢���������ž�Ǹ�������ϥ��ξ����緿�뿩��������Ƥ�ȸ����Ф��ޤ������ּ��������ǤϤʤ��緿�뿩����ˤ����Ĵ�������������פ���ꡢ���ξ��Ȥ��ơ��������������ϡʸ�����������ä����Ϥ�Ԥ��Զ��Ѥ˹���ϤȤ����ߤ��Ƥ��ꡢ���κ�����ΰ�ž�ˤ�ꤽ�������뤳�Ȥˤʤä����ϡ�����ˤƤ뤳�Ȥ����ꤵ�줿��ΤǤ���' 23/11/9�ε��Կ�ʹ�Ǥ�־ö˰�ž���ԡ��ɷ��ꡢĹǯ�ö�Ū���ä�������ǯ������ɽ�����Ƥ���10�����餺�������������Ǥ�פȽ�Ƥ��ޤ���

������θ����ѻߤϡ����Хꡢ�������ߤ���Ū�ǡ�����ϡ��Ԥ�Զ��Ѥ⡢�ƻ�

���ä�����ꤷ�Ƥ��뤳�ȤǤ��������ˤʤäơ��ԤȻԶ��ѤϡֻҰ�ƻٱ�פȤ�

�ֻ�³��ǽ�ʡפʤɤȡ��Ȥä��դ�����ͳ�ǥ������겡�����褦�Ȥ��Ƥ���

�����ǤϤ���10ǯ�衢�ؤ�����Ƥ������Ȥ�ɤ����礷�Ƥ���Τ������Τ��Ȥ�ۣ��

�ˤ����ޤޡ������ޤ���ع��뿩�Ρְյ���ɬ�����פ�����ȡ��֤��������פȤε�

���տ�Ū�˺�Ʊ�����ơ��յ�������ɬ�פ��������饻�����Ȱ����Ӥ˲���

�դ��褦�Ȥ��Ƥ���ΤǤ���

�����줬���ʤηв�Ǥ���

����23/11/8�ˡ��IJ�ǡ���ع��뿩�ˤĤ����緿�뿩���������ǡ��ȻԶ��Ѥ�ȯɽ����

���ϸ��Ȥ��Ƥϡ�Ʊ/13�ա��Զ��ѡָ����ѻ�������פȤΥ��饷�������ȯü������

��������ž���뿩�����ײ衢�����ǡ�������ѻߤˤĤ����������

�����ס�11/22�ˤ�����������۩���ָ��ѡ�̱�ִޤ�ͭ�����Ѥ�Ƥ���Ƥ���Ȥ�

�����Ǥ��ס֥�������Ƴ��������������Ϥ������ηײ�פ����ǡָ�����ѻ�

������סʹã���ڡˡ�����ϡ����ָ�Ƥ���Ƥ���Ȥ����פʤɤȽʤ��餽��Ʊ��

��ʸ��ˡָ����ѻߡפȡ������ʤ��Զ��Ѥ����ΰ۾������Ѱ���ǤϤʤ�������Ĺ

�����ɤ����˿�ɤǤϤʤ����Զ��ѤϻԤ�������ڤ�Ƥ��Ƥ���������м��Ͽͤ���

����ϵ��ԻԤʤΤˡ��ʤ����λԶ��Ѥ��ѻߤ�������Τ����ֻ�Ĺ���ɤȤ��Ǥ���

���碌����פȤθ���ʬ�ϡ�ɴ����äơֺ������Ϥ��餦Ω�������פȸ��äƤߤ�

���Ȥ��Ƥ⡢�����ƻ�Ĺ���ɷ��ʤ���ͳ�ˤϤʤ�ʤ������ʤ�˸�����Ѷ�Ū����ͳ�ˤ�

���ʤ�ʤ������ʤ������������ǫ�ʤΤ����餫�����ä����ظ���������ϻ�Ĺ���ɤ�

����Ǥ�ȸ��¡��ºݡ����ظ������ۤ����ΤϷ��߶ɡ���16��פȤ������ϣ����

������������������֥�����������ʤΤ������ѻߤ�������ʤΤ��ɤ��餫�פȤ�

�����䤬�Ф��Τ��������ع����ϳ���ô����Ĺ�������Ǥϡ��ԻԷײ�ˡ�˴�Ť��ѻߤ�

�������Ƽ�³����ʤ�Ƥ��������ظ��������ξ���ѻߡĻ�����ϰ�γ�����ηƤ�

���ξ�Ȥʤ�褦�ˤ��Ƥ������������ظ�����ݤ�����ѻߡ���³���Υ������塼��

����̤������ȸ����ʤ��顢��Ҥ��̤ꣲ����ˤϡ��ѻߡס��������ξ�פ�ֳ��ݤ�

�����פ�ȴ���ˡ������������������ꡣ�������ʶ��Τޤ�λ��

�����Զ��Ѥ��Ԥ��֤��Ƥ����ѻߤ����Τ����ڤ�Ƥ�����֤ΤޤޡʻԤ���������ߤ����Ƥ���ޤޡ��ѻߤ����Τ������θ��夫��ʸ����̱�ɤ�ʹ������ۣ����ֻ���Ƚ�����Ȥ��ʤ�����ˤʤäơ��ѻߤ�Ʊ���פȡ��ȤäƤĤ����褦���ֻ��Ǥ��ä��������������ˤ��ƻפ��С���12/1��ʸ����̱�ɤ��鶵��Ѱ���˰ܴɡפȵIJ�Ǥ����ۤ����ޤ�11/24���ѻߤε��Ƥ��Τ�ʸ����̱�ɤ����顢���ʤ��Ȥ⤳�����ˤϴ��˻Ԥ��ֵѤ���Ƥ����ϥ����Ȼפ��롣���Ŀ����ޤǤ��Ƽڤꡢ��Ĺ��ָ��ब���Ѥ��ʤ��褦�ˡ������Ȥε��ľ��ޤ��դ����ߤ��Ф����ηв�Τ����ڤʤΤˡʹã���ڡˡ��ֵѤμ�³������������ϯ�����θ塢�IJ����ۤ�'24/3/8�ա����ͤ����פ���˾���ؤλԶ��Ѥ���β������Ǥ⡢�Ԥϡ��ѻ߸�ν�ɤ�12/1�˶���Ѱ���˰ܤ����פȤϤ�����ΤΡ������������Ĺ���ɤ���ܤ����Ȥ������Ȥ����顢�ǤϤ������ΡֻԶ��Ѥ����Ĺ�ؤ��ֵѡפλ������³���Ϥɤ����ä��Τ����Ȥ������ϡ��Ԥ�Զ��Ѥ��Ӥ���ۣ��ˤ����ޤޤǤ��롣�տ�Ū�ˤʤΤ�������ʤ��ȤϤɤ��Ǥ⤤�����Ȥ��ȻפäƤ���Τ����ֻԶ��Ѥذܤ����פ��ȤȤ�տ�Ū�˺�Ʊ���Ƥ��롣

�������Ρ��ѻߡפ�����������ζϤ��������11/24������������˽��ʤ⤷�Ƥ��餺�����äƤ��Υꥢ����ͻҤ��δ���ʤ�ʸ����̱�ɤ��ѻߤε��ơ�������������Υ��ꡡ�Х����ä��Τ��������ѻߤ���ͳ�ˤϡ����ظ������֡פȤΤ��Ȥ������������ǡ����ä���ͳ�ǤϤʤ����ǿ��ܤˤϻפ��롣���줬��ͳ�ʤ������ɤ������̻��α��ˤǡ��⼫�����ظ�����ߤ���С�����ɬ������̵ͭ��������̵�ط��ˤɤ��Ǥ����θ���ߤˤʤ������Ȥ��Ǥ��Ƥ��ޤ���Ʊ/29�˻�Ĺ̾�ǹ���/30���ѻߤȤ���Ƥ��롣�ԻĤʤ��Ȥˡ�����ľ���12/5�������ѻߤηв�ˤĤ��Ƶ������줿�ԵIJ�Ѱ���Ǥϡ�����ʸ����̱�ɤ��ָ���ν�ɤˤĤ�12/1�˶���Ѱ���˰ܴɤ����פȸ��������ǡ����ѻߤΤ��Ȥ�������𤷤Ƥ��ʤ�����/6�����̤ΰѰ���Ǥ⡢���٤Ϸ��߶ɤ����ֶ���Ѱ����ʸ����̱�ɤ��ѻߤμ�³����ʤ�Ƥ���Ȥ������Ȥ�ʹ���Ϥ��Ƥ��뤬�ľܺ٤��İ��Ǥ��Ƥ��ʤ��ä��ġפȡ������ظ���׳��ݤ���Ǥ���ɤǤ���ʤ���ä��٤����ۡ�

�����Ԥ�10ǯ�衢��̱�����줿��ع��뿩�¸�����ؤ����³������äȡ�23ǯ���˽Ť�����夲�����Ȥ����в���롣������ʤ�Ԥ˱�����10ǯ�����礬�פ롣���¸���ϡ�����Ȥ��Ƹ�§���������Ǥ��ä���/22��������Ǥ⡢������˾��Ф��줿�������äơ�10ǯ������ϲ��˲����֤����Ȥ��Ƥ⡢��äȼ¸��Ȥ���ã�ξ�ˡ��Ǥϼ��β���Ȥ��ơ������פθ�Ƥ�˰ܤ�Ϥ��Ǥ��ä����Ȥ������Ԥϡ����Ҳ��к��˻�١����ȡ��뿩�ΰյ��ʤ�̥����Ρְյ��Ⱥ���פص��������������롣�뿩�ΰյ�������ȡ����������Τ������Ȥ����꤬�̤ʤΤˡ��տ�Ū�˺�Ʊ�������뿩�ΰյ��������κ���ˤ����ؤ��Ƥ���ΤǤ��롣����ϡ�10ǯ���ؤ�����Ƥ������Ȥ�ۣ��˺Ѥޤ������Τȡ���������äȵ��Ť����յ����٤ϼ�ʬ�������������ȸ����Ф���ˡ������θ�Ƥȴ���˰����Ӥˡ�̵������������ľ�뤵����������Ǥ��롣�ɤ����ơ����̤��������ȼ��Τ��Ȥ�����Ȥ��Ƥ⡢�ֻ�³��ǽ�����٤Τ��Ȥ�����ͳ����ʤ�����ϡ��뿩�ΰյ��˵����դ��Τ��٤��ä������Ƥ���ΤǤϤʤ����յ������ǰ��פǤ�������������ã�ξ�ˡ��ǤϺ��٤������ε����ޤ��礦�ȸ��äƤ�������Ǥ��롣

����'23/11�����Τɤ�����ʶ��Ρ��ѻߡפ�䤿�����Τä��Τϡ���'24/����������ܡ��Ρ��ԻԷײ迳�IJ�ؤλ�̱�ո��罸�Υ��饷�פ��в�ä����Ȥˤ�äƤǤ��ä����Ԥϡ֣ȣФ˷ǺܡפȤΤ��Ȥ�����¿���λ�̱���٤�����ʬ�ޤǸ��Ƥ������ǤϤʤ������ΣȣФ��'24/1/29�˸�����������ϻԶ��Ѥ�'23/11/28�դΥڡ����ǡֵȾͱ�������ѻߤˤĤ��ơפȤ��ꡢ�������ϳ�����Ȥ��Ƹ����۹���Ϥ˰�ž���Ƥ�������ϳ��Ѥ�ʤ�Ƥ����Ĥ��γ��Ѥΰ�ĤȤ��ơĵ뿩�������ߤ�ײ�Ĥ������ѻߤ��뤳�ȤˤĤ��ơ��������»ܤ����ΤǤ��Τ餻���ޤ��פȤΤ��ȤǤ��ä������Ф��ϡ��ѻߡפȸ����ʤ�����ʸ�Ǥϡ��������»ܤ����Τǡ����Τ餻���ޤ��פȤʤäƤ��ꡢ���Ф�����ʸ�����߹�äƤ��ʤ���

�������ѻߡפμ�³���ˤĤ��Ƹ���ˡ�ˤϽ�Ƥ��ʤ��Τǡ����äǻԤ�ʹ�����Ȥ��������ֳ��ߤξ��Ρع٤Ȥ�����ˡ����Ѥ����פȤβ����Ǥ��ä������������졡������Ū������Ū�ʲ��Ǥ��äơ����⤽��16��ϸ���Ρ���¸�פ�����֤������������ѻߤ��Ƥ褤�פǤϤʤ��֤ߤ�����ѻߤ��ƤϤʤ�ʤ��������������ʳ�����פǤ��ꡢ��ۤ��㳰Ū�ʤ��ȤȤ��Ƥ��롣�����ѻߤξ��ˤϤ�ۤɿ��Ťʼ�³�����פ�Ȥ������Ȥ��Ȼפ������⤽���ԻԷײ����ԻԻ��ߤǤ��������ԻԷײ�μ�³����Фʤ��ǡ��ɤ����ơ��ѻߡפǤ���Τ��� �����Ƥ����ԻԷײ迳�IJ�Ǥϡִ����ѻߤ���Ƥ��뤫��פ��ѻߵİƤ���ͳ�Ȥ�������Ȥ���Ƥ���ΤǤ��롣����Ǥ�Ʊ��ȿ���Ǥ���Ʋ�����Ǥ��äơ���Ĺ�����Ū�����ǤDz�������ꤷ��������Ȥ���ʤ�С��ԻԷײ迳�IJ�Ϸ������ɤ�����̵���Ƥ⤤���Ȥ������Ȥˤ����ʤ꤫�ͤʤ�����23/11/30���ѻߤϼ�³����ε��������ꡢ���äƤޤ����Ρ��ѻߡפ������ͳ�Ȥ��뿳�IJ�εķ��̵���Ǥ��꺹���ᤵ���٤��Ǥ��롢���IJ�Ǹ����Ƥ������ɶ����ϡױ�����ָ���ηײ�Ϥʤ��פȤ��ѻߡ���ͳ�פϡ����Ԥ��������ɶ��ʤɺ������פʤΤ����������ǤȤäƤĤ�����ʪ�����κݤɤ�����ʶ��δ������ǡ���Ԥ�ñ�����ˤ�Ҥ٤Ƥ���ˤ����ʤ������۽�Ǥ�11��ΰ���Ū����������ԻԷײ�ˡ��μ�³���Ȥ�Ʊ����ξ�Ԥζ��̤��ΤäƤ��Τ餺��ۣ��ˤ��Ƥ���褦�Ǥ��뤬��P23�ˡ������Ť��äơ���İ������ʤɤȤ���������ʤ����Ȥ����餫�������������ʶ��Τޤ���ä������IJ�ˤĤ��Ƥϡ��Ԥˤϸ�İ�Ť�ɬ�פ�ǧ��ʤ��ä���ͳ�����餫�ˤ�����Ǥ�����롣

����2/5�λ�Ĺ����ǿ���Ĺ�ΰո��ˤ���ѹ�����������ˤ��餺������ľ����1��

����ܡ����ѻߤ˸����Ƥ��ԻԷײ迳�IJ�ؤΰո��罸�פΥ��饷���в�ä���������

����ε���ϡָ�����ѻߡפ�����������ͳ���ִ����ѻߤ���Ƥ��뤫��ס֥���

�����ߤΰ١פȤ�����ΤǤ��ä����ѻ߱����ε���ϡ���Ĺ�����ǤǤϤʤ����IJ�Ǥ�

�������줫��������٤��Ǥ��ꡢ��ǧ����뤫�Τ褦�������ͳ�ϡ�����Ǥ�ʤ�

�������ޤ������ͳ�ˤʤäƤ��ʤ����вᤫ������С�����23/12/1�˻�Ĺ�ˤ�����

���ߡס����θ塢�����24/3/28���ԻԷײ迳�IJ�Ǥ���ѻߡפ��ķ褵�줿��������

�����ϡ��ԻԷײ�ˡ��μ�³����ФƤ��餺��ˡ�Ǥ��롣������۽�Ǥ��P23�˾��

�����ȭ��μ�³����տ�Ū�ˤ��ɤ�������Ʊ���������㺮���ˤ��ơ����ΰ㤤��̵���

��������ۣ��ˤ��Ƥ��롣���塢�Ԥ��֭��ϤȤ⤫�������ˤĤ��Ƥ�ˡ��μ�³����Ƨ

����Ǥ���פȡ���ĥ���Ƥ����Ȥ��Ƥ⡢���ؤ������ͳ�Ǥ�������Ȥ���Ƥ��뭡��

���Τ������Ǥ���ˡ��ȿ�Ǥ��뤳�Ȥ���̵���Ǥ��ꡢ���ؤ������ͳ�Ȥ��Ƥϼ��ʤǤ�

����פȸ�����Ȼפ���

�������IJ�Ǥϡ������ˤĤ��Ƥϡ��Ѱ��κƻ��μ���ˡֵ���Ȥϴط��ʤ��פΰ���ĥ��Ǥ��ä������ѻߤ��ķ褵���С������¨��������ǧ��Ϣư���뤳�Ȥϡ������ͳ������������ä����餫�Ǥ��롣�������ˤĤ��Ƥϡ���夫�����ԻԷײ迳�IJ�Ǥθ���ȥ����Ȥδط��Ϥɤ����פȤλ�̱�ո���Ƥ����������IJ����ۻ����ˤϡ������ޤǤΤ��ȤϽ�Ƥ��ʤ��ä������IJ�Ȥ��ƥ������֤���Ǥ�����Ƥ�Τ��ɤ��������IJ���ԻԷײ������ʤȡ�������ǧ�Ȥ��������β���Ȥ��ȱ��������̤������տ�Ū�˺�Ʊ������������Ԥ�Ǥ����Ȼפ��롣���ѻߡķ褬��������ߤǤ��뤳�Ȥ������ͳ���餤�äƤ��ޤ�ˤ����餫�Ǥ��롣����������Ȥ�������ʵ�ǽ��»�ʤ��뤳�Ȥ�ޤᡢ�Ƥ��ξ졦���ݡ��Ĥξ�Ȥ��Ƥθ��༫�Τ�ɬ������̵ͭ�����٤Ȥ������ȤˤĤ��Ƥϡ������ͳ�Ǥ�Ƥ���Ǥ⡢���פʥơ��ޤˤϤʤäƤ��ʤ������ץꥪ��Ȥ����������ˡִ����ѻߤ���Ƥ���פ��꤭�ο��IJ�Ǥ��ä����ʤ������IJ�Ѱ�Ĺ�ϰ�Ӥ��ơ��ѻߤθ�����Ѥ�ʬ����ʤ��������������ꡢ���Τ��ʤ��פȡ��ѻ���ͳ��ɤ��ɤ�Ǥ���Τ�����������˶줷��ȯ����³������

��������¸��Ϥߤ�ʤδꤤ�Ǥ��롣������Ԥ��緿�����������ȸ�����������Ϥʤ��������פ롣�ष������§���������ξ�����ʬ������������Ʊ��ʻ�Ԥ��ᤤ�ΤǤϤʤ������ޤ����Ѥ�����Ϥɤ�������̱�֤�PFI�������¤��Ĥ��פȤλԤθ���ʬ����������������פ롣�뿩��̵���������Ԥ���뤬��ħ�����Ƥ��뺣�Ǥ��������椷�Ƽ����ϳ�̵�����������Ǥϡְ¤��Ĥ�����Ϥɤ��ˤ��뤫����ϡֻ�ľ�ġ��ɤǤ��뤬��������ϻԤ���ΰ�����Ǥ��ꡢ����ϻ�ľ�ĤǤ�äƤ�Ʊ�����Ȥ��Ȥΰո��ϻ������Ǥ��롣�������ष���դˡ��Ǥϡְ¤��Ĥ��ܼ�����Ҥ�����ʬ�פϤɤ��������߽Ф����Τ����Ԥΰ��������߽Ф���뤷���ʤ��Ȥ���С��Ԥΰ�����ľ�ܡ���Ҥ����פ�ľ�뤷�����˰¤��Ĥ��٤ˤϤɤ����ؤ������ʳ��ˤʤ����ͷ����㤷���ϡ��ɤ�������ʬ�λٽк︺�����ʤ��������������Ĥؤε��䤬���롣���˸����С��߷פ䡢�������Ĵ���䱿���������⤽�ⶵ��Ȥ��Ƥε뿩���Ȥ������оݤǤ����Τ��ɤ����Ȥκ���Ū�����꤬������äƤ��롣

10���߷פ�ӣУä�������ǽȯ���Ǥϡ��ʼ����ݤؤδ����Ϥʤ����������䱿����

���������������������ô���äξ�硢�����ï���Ť��Τ����Ԥ��ɲ���ô�ʤ�ָ���

���͡פˤʤ�ʤ��Ȥκ���Ϥ��뤫����ָ����̱�֤ΥΥ��ϥ��פʤɤȼ����ǽ��

�����ܲ������व���Ƥ�����ԻԤˡ������η����Ϥ��դ��Ϥ���Τ���

11���פ��ˡ�11/22������ʸ����Ƭ�ˤ����̤ꡢ�ޤ�/24�η����Ǥ�ְ�ž�ˡ��ס��ϳ��Ѹ�Ƥ�ס����˵IJ����ǯ3/28���ԻԷײ迳�IJ����Ǥ�Ԥ����äƤ��뤬���Ժ����ײ�ΰ�ĤȤ��ơ�����2021/8���������ž��γ��ѤˤĤ��ơ��ä˹����ϰ�Ǥ��뤳�Ȥ���Ĵ���졢̱�ֳ��Ѥ�ޤ�Ƹ�Ƥ��³�����Ƥ����������緿�����������������Ȥ��������ȤȤ�ˡ�����ľ�Ĥ�̱�֤��Ȥ�����������Ǥ���Ȥ���С��ԤˤȤäƤϥ�����̱�ֲ��ϰ��Τǡ����˥������꤭���ȸ�����ꡢ�丫�Ǥ�̱������Ȥؤΰ������꤭�ǤϤʤ������ȹͤ���Τ��������������������ԻԤǤϡ��������¡���ͳ��Ǥ��α�ޤ餺��Ω�������为�ǡ�Ͷ�״�Ȥؤ�ͥ�����Գ���Ĵ�����Ǥ��鳫ȯ¥�ʡ��������ष���տ�Ū�Ѷ�Ū��������礹��Ȥ��������ʤ���Ƥ��롣���������Ԥΰ�Ϣ�λ���������ή��˱�äơ�̱�����ؤα��Ĥΰ�������̳��̱�ֲ��������ȯ���ȹͤ���ȡ�10ǯ���ؤ�����ʤ��顡��ع��뿩��Ķ�õޤ�ư���Ф������ȡ����ѤȤηв�䤽���ֵѤμ�³����ۣ��ˤ��Ƥ������ȡ�������Τ����ø��ʤ��ȡ��Q�ǤϹͤ����ʤ��褦�ʾ�������ءפʤɤȶ��ۤ��뤳�ȡ�̩���ǡ��ѻߡפԤ�������ԻԷײ迳�IJ�ǤϤ�����ʶ̾�ˡִ����ѻߤ���Ƥ��뤫��פΰ���ĥ�ꡢ�ѻ���ͳ�˵ʤ���֥����Ȥ��̡פؤθǼ������������δ֤Ρ������̣�������ԻĤʷв��̸�������褦���˥ϥå���ȸ����Ƥ��롣�����ѻߤϤ�����®�ʵ�ή�ΰ�ĤǤ��ꡢ����лԤ������ͥ�������Ρ֤����ˤ��פˤ��줿��̤ǤϤʤ������ԤˤȤäƤϡ������ɤ�ޤ������������Τ�ǡ����̱�ֳ��Ѥ��뤫������̿�Ǥ��äơ��ϰ轻̱�ˤȤäƤθ����������ΰյ���ͭ�����Ȥ��ä��褦�ʤ��Ȥ�����Ū�ʤ��ȤǤϤʤ��ä������٤Ƹ��դǤ���������ȤäƤĤ����褦���۲�˽��Ϥ��Ƥ��뤳�Ȥ��椬��������λ���ϡ����༫�Τ�ɬ������̵ͭ�����٤���ľ�ܤθ�Ƥ�оݤˤ��줿�櫓�ǤϷ褷�Ƥʤ����������Ƥ�����̱�����˱��Ĥ�Ǥ���������Ż��������������ΰ٤˾�꤬�פ롢�������ѻߤ����ȡ�����С��Ԥλ��������Τ������ä��Τ�����Ĥˤϸ���Ǥ��ꡢ�ޤ�����ΰ�ĤȤ��Ƥε뿩���̤��ơ�����ܤˤ����̤������Ȥ�������ǤϤʤ����������ѻߤϡ�ɬ�פʤ����顢�ǤϤʤ�����Ū�ǤϤʤ���̤Ǥ��ꤢ����Ǥ��ꤷ��Ǥ��굾���Ǥ������ԤȤ��줿���Ȥ����Τ�����ǤϤʤ����������������å��줿���ٽ�̱�������������Ԥȸ����٤��Ǥ��롣

���̃y�[�W�̃g�b�v��

2025ǯ06��29��������

No.699

������������ܵIJ���������Ф��ޤ������ݡ�����Φ���������Ա俭�ײ�ˤĤ��ơ����ξܺ٤䤳�δ֤ι����λ���Ĵ���в����ˤĤ��ƤΡ��н�̱�����Ť��ܵIJ��䵡���˵���ĺ�����������ܤ�������褦���IJ��λ����ᤵ�줿���פȤ����ƤǤ�����ʸ�ϰʲ����̤�Ǥ����̿��ϡ������ͤ����פ���¼��Ĺ�Ȼ䡢���İ��ȾҲ�İ��ˤʤä�ĺ���������ޤο�ë���Ͼ��ܵĤγ�����Ǥ���

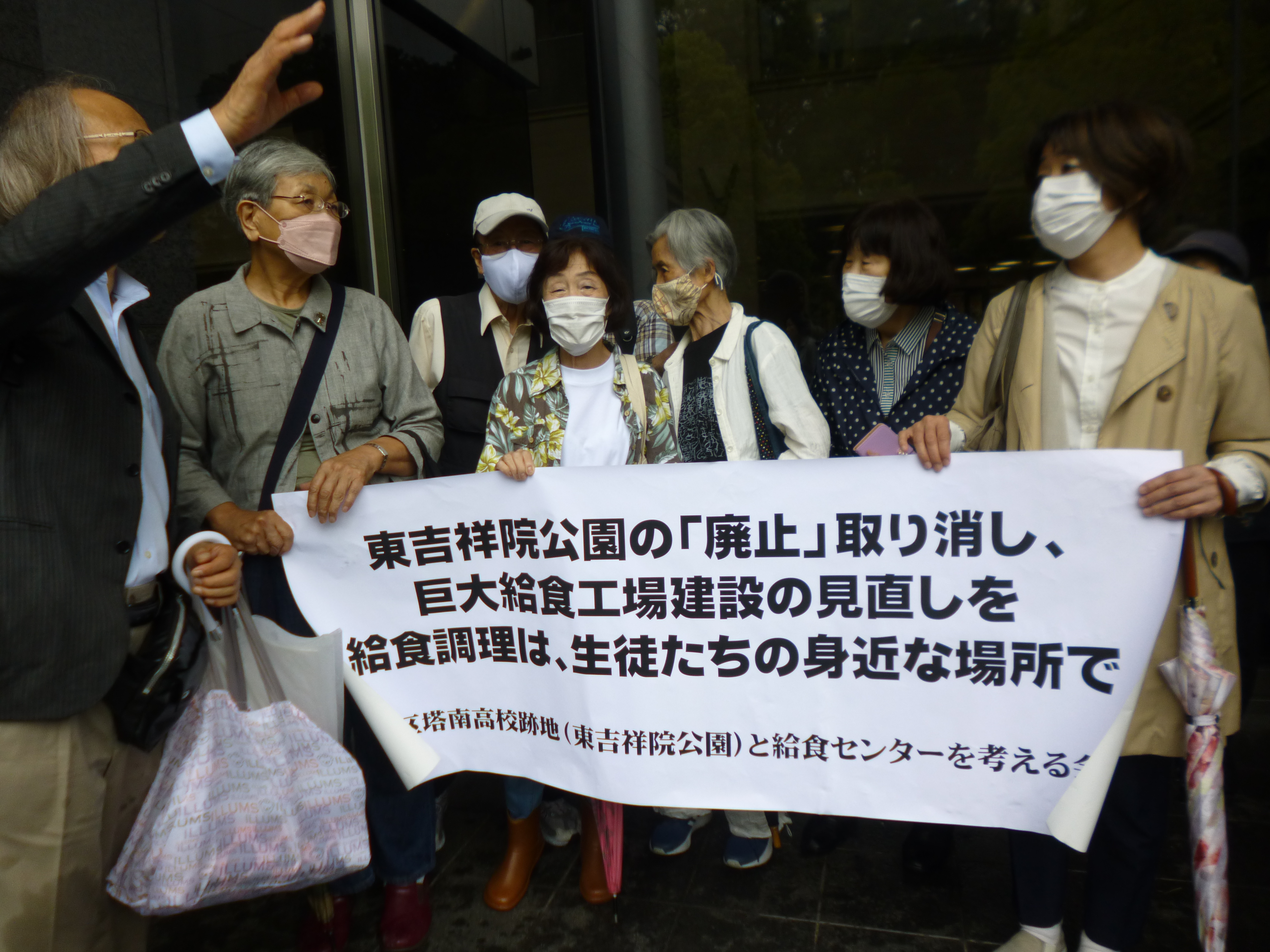

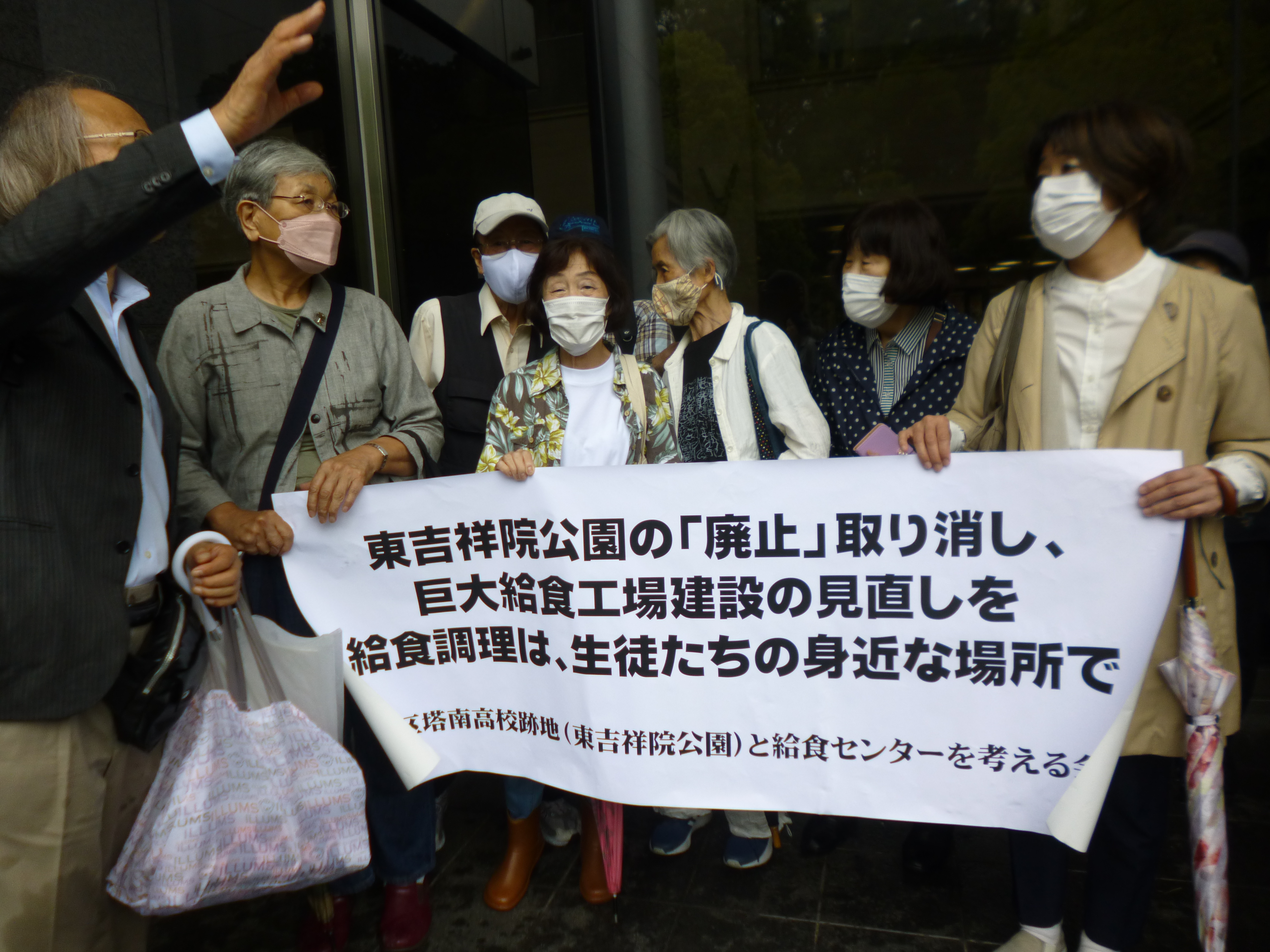

��Φ���������Ա俭�ײ轻̱�����Ťؤ���¥����������

������ ����������ǯ������� ��������

�����ܵIJ��Ĺ���Ӵ���δ������

�Ҳ�İ�

������μ�ݡ�

����Φ���������Ա俭�ײ�ˤĤ���������Ω����ˡ�͡�Ŵƻ���ߡ���͢���������ٱ絡���סʰʲ��ֵ����סˤ��Ф������IJ�Ȥ��ơ���̱�����Ť����ĺ�����ȡ��������ܤ���Ⳬ�Ť����ĺ���褦���IJ��λ��˵���ĺ�����ȡ�

���ľ����ͳ��

�����ߡ����ֵ����פˤ����ơ���Ĵ������³�����Ƥ���ȤΤ��ȤǤ������ϲ���ؤαƶ��䷡����ڤν���������ʺ�����ô������¿���η��ƻ�������Ƥ����餫�ˤ��줺����ǰ��ʧ������ʤ��ޤ��֤���ܤ��Ƥ��ޤ�����룳������ˤϡ����⼫�����оݤ�����������ޤ����������켫�Ρ�������ǡ�������̱�������֥���γ��פˤ����줿���֤Ǥ������䤿���ϡ���̱����������γ��Ť���Ƥ��ޤ���

�����Τ�������������Ȥ��äơ���̱���������ʤ��Ƥ������ǤϤ���ޤ���̱��������ľ��Ū�ʱƶ���������оݤǤ����ϲ�������Ȥ��ȤȤ���Ƥ�����ȼԤˤȤäƤϡ�����μ����θ���������Ρֱ����������פϤ��ޤ�ˤⶹ����������ޤǤε��Ի���Ǥ��ϲ�Ŵ�����ˤ��и���������äƤ⡢�Ȥ��Ƥ�Ǽ���Ǥ����ΤǤϤ���ޤ���ɤ���Ի����̱�ˤȤäƤϡ��ɤ���Υ롼�ȰƤˤ��Ƥ������̲᤹�뤳�Ȥ��顢Ω���भ�������뤫������Ȥⲿ�������ʤ��Ȥ��ϲ����������﹩�����ʤ��줿�ꡢ��®��֤��Ԥ��褷����Ȥ������Ȥˤʤ�Ǥ��礦������乭�����Ǥϡ�Ʊ�ͤι��������̤����פ�����Ȥ������������Ȥ��ﳲ���ФƤ��뤳�Ȥϡ����ˤ����Τ��̤�Ǥ��������������Ǥϡ������������ۤˤ⡢�ޤ�͢����̳�κ���λ�̿�Ǥ�������̤�����ˤĤ��Ƥ⡢�������Ƥ��ޤ���Ǥ������쳤ƻ�������ؤȤΤ��ȤǤ������Ͽ̻�����Ĺ���ϲ��ȥ�ͥ�ʤΤˡ����Ա俭ϩ�������ϰ����Ȥ��ݾڤϤɤ��ˤ���ΤǤ��礦����

������̱Ū�ʵ����ؤκ������Ȥ�����̣�Ǥ⡢��̱�ؤξ��������������γ��Ť��Բķ�Ǥ����������䤿���ϡ��ֵ����װ��������ξ���ܺ٤ˤĤ��������������ޤ����������٤ơ�������פȤ������ֻ��Ǥ����������������ǡ�2019ǯ12��ˤϡ��ֵ�����š�����������Ϥǡ�������̱��������������Ƥ����Ȥ����в�⤢��ޤ������Ի������Ǥϡ�ƱǯƱ��25�����ֵ��ԥƥ륵�פ���ˡ�������Ⳬ���졢�䤿���⻲�ä��ޤ��������̡����̽�̱�ؤ�������γ�����ϡ��ܵIJ���λ��Ȥ��Ƥ⡢��������ꤹ����ͳ�Ϥʤ��Ϥ��ǡ�����Ʊĺ�����Τȶ����ο����Ƥ��ޤ����IJ���λ�����⡢���ֵ����װ��ơ�����������¥��¥�ʤ���ĺ���ޤ��褦��������ᡢ����Ȥ��ޤ�������������������������������������������������������

��������������������������Φ���������Ա俭��ͤ������β���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������ɽ ����¼ ��Ϻ

��������������������������

������������������������

���̃y�[�W�̃g�b�v��